小学生の通知表、「のびゆくすがた」を見て驚いたことはありませんか?

特に「もう少し」の評価が多いと、「このままで大丈夫?」「ちゃんと理解できてるの?」と不安になりますよね。

わが家も、長男が小1の終わりにもらってきた通知表を見て、正直ショックを受けました。

◎(よくできました)はゼロ。「できました」と「もう少し」ばかりで、親としては焦る気持ちしかありませんでした。

周囲のママ友の話を聞いても、「◎がついた」「全部○だったよ」という声が多くて、ますます不安に…。

でも実は、「もう少し」評価には隠れた理由や意味があります。そして、そこからできる対応もたくさんあるんです。

学習障害の息子2人の母

ぴーたん

25年間高校教員を勤め、現在は特別支援学校勤務。

これまで、多くの発達特性のあるお子さんたちと接してきました。

私自身、学習障害のある息子たちを育てながら、家庭と学校の両面からサポート。

このブログでは、保護者の「どうしたらいいの?」に寄り添い、実体験や役立つ情報をシェアしています。

さらに詳しいプロフィールはこちら。

川崎市「のびゆくすがた」とは?◎・○・もう少しの意味

川崎市にお住まいの方にはおなじみかもしれませんが、通知表の名前が「のびゆくすがた」って、ちょっとユニークですよね。

この通知表では、子どもの様子を

- ◎(よくできました)

- ○(できました)

- ○(もう少し)※右側につく丸

の3段階で評価します。

他の地域と比べて「もう少し」という表現はちょっとストレートに感じて、ドキッとすることも。

でも実際には、「もう少し」は“できていない”のではなく、“これからできるようになるところ”という意味も込められています。

個人差が大きい小学校低学年の間は、焦らずに「見守り」と「必要な支援」を両立することが大切です。

「もう少し」評価の背景にある、発達の凸凹

「もう少し」の評価が続くと、「この子、何か問題があるのかな?」と不安になりますよね。

でも、やる気や集中力だけではなく、認知の仕方や情報処理の違いが原因になっていることもあるんです。

たとえば、わが家の長男は

- ひらがながなかなか読めない

- 数字の「1」と「2」の違いが分からない

- 「○」がきれいに書けない

- 色の名前が覚えられない

という状態でした。

あとでわかったのは、学習スタイルに「特性」がある子だったということ。

つまり、「できない」ではなく、「今の教え方だと入りにくい」だけだったのです。

では、保護者としてどう動けばいいのでしょうか?

保護者ができる5つの対応策【体験談あり】

多くのご家庭では、子どもの勉強がうまくいかないと「何かできることはないかな?」と考えますよね。

わが家の長男も、保育園の年長の頃から1年間ほどくもんに通わせていました。でも、子どもが1日の大半を過ごすのは、やっぱり学校なんです。

その学校で、「わからないまま」「ついていけないまま」時間を過ごすのは、本当にもったいないことだなと感じています。

この記事は、発達に少し不安のあるお子さんを育てている保護者の方に向けて書きました。

幼稚園や保育園とは違い、小学校では毎日「学習」があり、「できるようになること」が求められてきます。

そんな中で、テストで0点を持ち帰ってくると…親もやっぱり落ち込みます。正直、一番傷ついているのは親かもしれません。

「悩んでる時点で、もう十分すぎるほど動いている」

と、私は思っています。

私自身、学習に困りごとのある息子を2人育ててきました。教育の現場にも関わってきた立場から、今回はお金をかけずに家庭でできるサポートの方法をご紹介したいと思います。

…とはいえ、「お金はかからなくても、時間はかかります!」でも、その時間がきっとお子さんの力になりますよ。

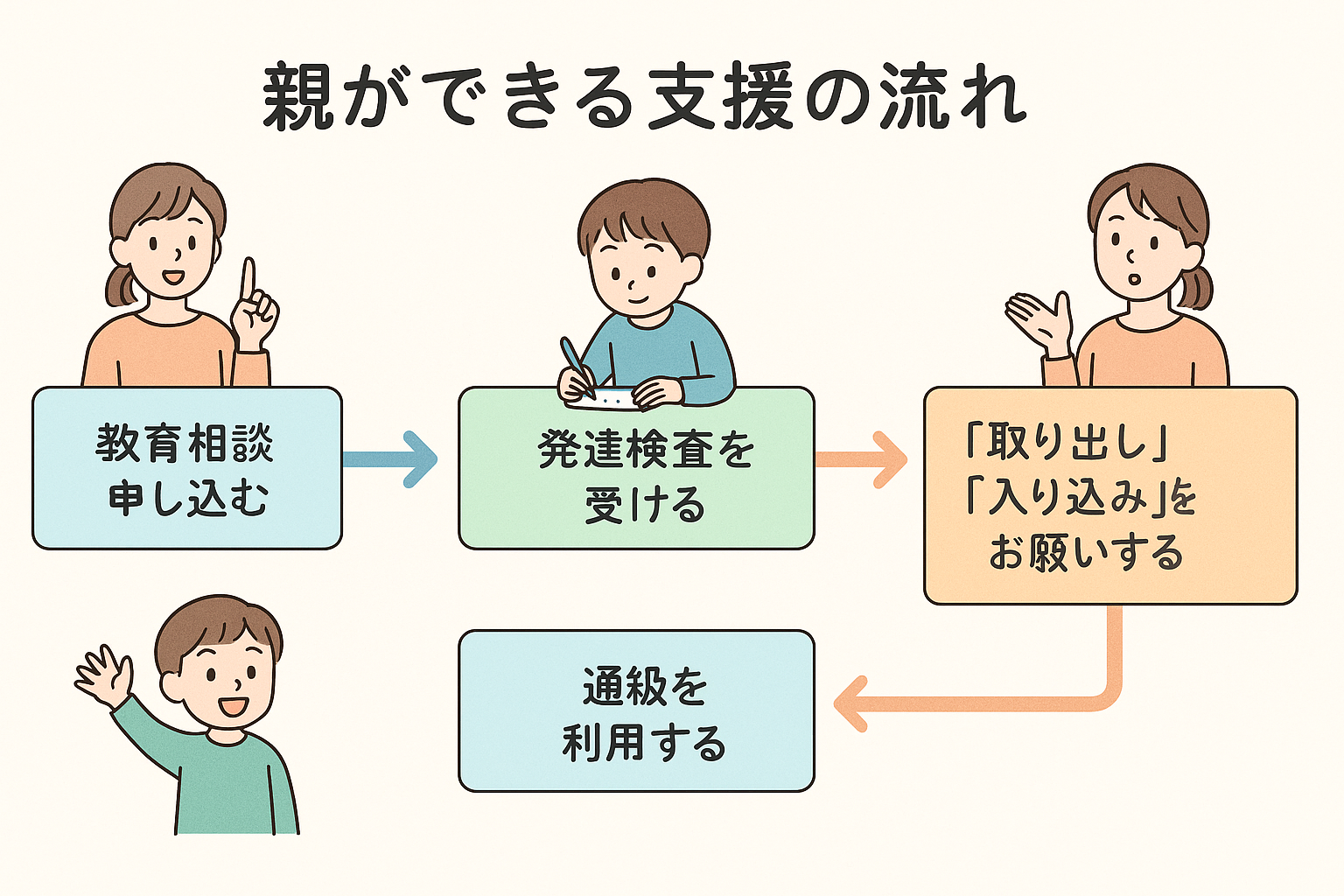

1. 小学校の特別支援教育コーディネーターに相談しよう

多くの学校では、年度のはじめに「教育相談」の申込用紙が配られます。まずは、それに記入して担任の先生に提出してみましょう。

「子どもが学習に困っているようなので、相談をしたいです」と伝えるだけで大丈夫です。

提出後は、学校に配置されている「特別支援教育コーディネーター」という先生が相談の時間を作ってくれます。

特別支援教育コーディネーターは、学校で特別な支援が必要なお子さんやご家庭をサポートする担当の先生です。

困りごとや不安があるとき、まず相談できる窓口となり、担任の先生や他の教職員、外部の専門機関(福祉・医療など)との連絡や調整も行います。

お子さん一人ひとりの状況を把握し、どのような支援が必要かを一緒に考え、個別の支援計画づくりや、進学・就職の際の引き継ぎもサポートします。保護者の皆さまと学校をつなぐ大切な役割を担っています。

相談する際には、これまでのテストやプリントなど、お子さんの学習状況がわかる資料を持参し、どのようなことに困っているのかを具体的に伝えると、よりスムーズに話が進みます。

そして、支援の話になるとよく言われるのがこれです。

「しばらく様子を見ましょう」

……これ、要注意です!

わが家の次男が小2のとき、まさにこの言葉で1年間まるまる「様子見」のまま放置されてしまいました。

だからこそお伝えしたいのは、「いつまで様子を見るのか?」を必ず確認すること。

- 〇ヶ月後までに●ができなければ●を検討する

- そのとき再度話し合う

といった具合に、期限と次のステップを明確にしておくことが大切です。

学校の先生はとても忙しいです。正直、保護者から声を上げない限り、気にかけてもらえないこともあります。

ただし、あまり強く言いすぎると「モンスターペアレント」と思われかねません。そこは上手にバランスを取りながら、冷静かつ粘り強くお願いしていきましょう。

相談内容はメモして残すと、あとで見直したときにも役立ちますよ。

2. 自治体の教育センターに相談

そしてもし、「この学校はあまり熱心に動いてくれなさそう…」と感じたら、迷わず自治体の教育センターに相談してみてください。

私の住む地域では、教育センターで

- 発達検査

- 心理カウンセラーとの面談

などを無料で受けることができました。

ただし予約はけっこう埋まっていて、早くても2ヶ月待ちというのが現実。

さらに、1年間相談をしなければ「自然終了」とみなされるルールもあるので、

継続的なやりとりを意識するのがポイントです。

発達検査では、「どんなことが苦手で、どこに得意があるのか」が客観的にわかります。

- 療育センターや教育センター(無料)

- 児童精神科やクリニック(有料)

どちらでも受けられます。

わが家では2人の子どもがWISC-Ⅳという発達検査を受け、兄弟でも特性がまったく違うことが分かりました。

長男はワーキングメモリーが弱く、聴覚からの情報を覚えるのが苦手でした。次男は処理速度が遅く、視覚的な情報を見て覚えて、ノートに写すのがとても苦手。

それぞれできること、対応策がわかりとても参考になりましたよ。

3. 「取り出し」や「入り込み」をお願いしてみよう

「取り出し」=授業中に別室で個別支援

「入り込み」=授業中に補助の先生が入って一緒に支援

「こんな方法ありますか?」と軽く聞いてみるだけでも、学校側の意識が変わることがあります。

担任が初任者だったりすると、授業見学に来ている指導担当の先生が手を入れてくれたり、学生ボランティアを優先的に配置してくれることもあります。

我が家の場合、振り返ってみればおおむね取り出しや入り込みに対応してもらっていたような気がします。

小学校1年生の長男には、国語を中心に内容の先取り予習をしていただきました。

一度軽く予習をしておくと、「やったことあるから大丈夫」と子どもが落ち着くようです。

週に1~2時間のことですから絶大な効果があるとは言えませんが、魔法のワード「取り出し」「入り込み」覚えていて損はないと思いますよ!

4. 通級に通うという選択肢

川崎市では「ことばの教室」「情緒の教室」など、通級指導教室が設けられています。

通級指導教室は、自校にある場合は授業の時間内に通うことができます。他校に設置されている場合でも、放課後に保護者が送迎することで通うことが可能です。

通級に通うまでの基本的な流れは、以下のようになります:

- 担任の先生に相談(※必要に応じて教育センターにも)

- 通級指導教室に連絡し、「入級のお願い」を提出

- 教室で簡単なスクリーニング(テスト)を受ける

- 審査を経て、入級が決定

- 通級指導教室での指導スタート!

通う回数や内容は自治体によって異なりますが、

多くの場合、週に1〜2回程度の個別または少人数指導が行われます。

ちなみに、わが家の息子たちも2人とも「ことばの教室」にお世話になりました。

- 構音障害(発音の不明瞭さ)

- 吃音(言葉がつまる)

- 助詞の使い方

- カタカナの練習

など、さまざまな困りごとに対応してくれるプログラムが用意されていて、本人も私たち親もとても助けられました。

気になることがあれば、まずは一度相談してみるのがおすすめです!

授業時間中や放課後に通える場合もあり、定期的に専門の先生から支援を受けることができます。

通級での指導は、子どもの自信につながることが多くおすすめです。

5. 支援級を視野に入れてみる

支援級は、通常学級の中ではフォローしきれない場合に利用できる仕組みです。

教科ごとに選択も可能で、「国語と算数だけ支援級、それ以外は通常学級」という形もあります。

わが家の長男は、小学校1年生のときに「ことばの教室」や「取り出し授業」でサポートを受けていました。

ただ、週1〜2時間の支援だけでは追いつかないと感じる場面も多く、担任の先生と相談のうえ、国語と算数のみ支援級での学習をお願いすることになりました。

支援級には「知的」「情緒」など、6つの障害種があり、それぞれに入級の基準があります。

長男の場合、IQの数値が高く「知的」での入級は難しかったため、最終的には「情緒」での入級となったと記憶しています。

その際には、教育センターでの相談に加えて医師の診断も必要でした。

診察の中で、ワーキングメモリーの弱さ(聞いたことを覚えておく力)があることが分かり、現在もその特性に合わせた投薬治療を続けています。

長男は小2〜小3の間、支援級に在籍し、小4からは通常学級に復帰しています。

実際に支援級で丁寧に見てもらったことで、本人もずいぶん自信をつけたように思います。

おもしろいことに、その長男がのちに弟に向かって、

「支援級、いいところだったよ。入ってみたら?」

と勧めていたこともありました。

なお、小さいうちは「様子見」で済ませがちですが、子どもが大きくなってから支援を提案すると、本人が拒否してしまうケースもあります。

個人的には、お子さんが小さいときから支援をしてあげるほうが予後が良いと感じています。

支援級って、重い決断…?うちはこう考えてみました

「支援級」と聞くと、

「うちの子はそんなに重いの…?」

「もう普通のクラスには戻れないの?」

と不安に思われる方もいるかもしれません。

でも、実際には教科ごとに分けて利用することもできるし、状況によってまた通常学級に戻ることもできる柔軟な仕組みなんです。

もちろん、支援級に入るかどうかはすぐに決める必要はありません。

「今は通級で様子を見よう」

「一部だけお願いしてみよう」

「本人の気持ちも確認しながら進めよう」

……そんな段階的な選び方もできます。

むしろ、早めにゆるやかな支援を受けておくことで、あとからスムーズに戻れるというメリットもあると実感しています。

「一度入ったら終わり」ではありません。

今は「できない」でも、ずっとそうとは限りません

ここまで、特別支援の制度や利用方法についていろいろとお伝えしてきましたが、実際には、小学校では一切支援を受けずに過ごしていたお子さんもたくさんいらっしゃいます。

たとえば、次男の同級生だった男の子。

小学校の頃は「できない」がたくさんついていて、中学でも社会の成績が「1」だった時期もありました。

それでもある時、急にスイッチが入ったように学び始め、最終的には地域で上位に入る高校に進学し、英検2級を取得して大学へ進んでいきました。

また、別の女の子も中学の通知表で英語で「1」を取っていたそうですが、同じように成績を伸ばし志望校に合格し、その後は専門学校に進学しています。

このように、子どもがどんなタイミングで、どんなふうに伸びていくかは本当にわかりません。

だからこそ支援を受けていても、受けていなくても、「いま」の状況だけで将来を決めつけてしまう必要はないと思っています。

あくまで今回の話は「こんな選択肢もあるよ」という参考のひとつとして、あなたのお子さんの歩みに合ったペースで進めていけたら、それが一番だと思います。

通知表の評価は「子どものすべて」ではありません

通知表は、あくまで「今の段階の学習状況の記録」です。

それだけで子どもの価値を決めないでほしい、というのが今の私の正直な気持ちです。

「もっとできるようになってほしい」という想いは、どの親にもあるもの。

でもその想いが、子どもにとって「プレッシャー」になることもあります。

大切なのは、家庭が安心できる居場所であること。そして、支援の方法を知り、上手に活用することだと思っています。

わが家の体験が、同じように悩んでいる保護者の方のヒントになりますように。

ちなみに、上記の手をつくしながら、可能な範囲で通信教育や塾を考えるのもアリです!

いくつか資料請求をしてみて比較してみてみるのも手かもしれませんね。

▶︎ まるぐランド for HOME ─ ベネッセが“学習につまずきのある子”のために作った読み書き特化型学習

▶︎ すらら ─ 学年を問わず学べる元祖「無学年式」/教科書準拠で安心スタート勉強嫌い・苦手なお子さまの教材選びのポイント

- 無学年式(さかのぼり)学習に対応

- やさしく、つまずきにくい設計

- 読み書きの基礎力に特化

- 家庭学習が習慣化しやすい

▼資料請求は各公式サイトへ!

\今なら1ヶ月無料でお試し! /

【すらら】

\ 資料請求はこちらから /