「年長なのにひらがなが読めない」

「6歳になっても字が書けない」

そんな焦りや不安を感じている保護者の方は、あなただけではありません。

この記事では、私自身が年長の息子の就学準備で直面したリアルな悩みや、学習障害の可能性を考えながら取り組んだことをご紹介します。

学習障害の息子2人の母

ぴーたん

25年間高校教員を勤め、現在は特別支援学校勤務。

これまで、多くの発達特性のあるお子さんたちと接してきました。

私自身、学習障害のある息子たちを育てながら、家庭と学校の両面からサポート。

このブログでは、保護者の「どうしたらいいの?」に寄り添い、実体験や役立つ情報をシェアしています。

さらに詳しいプロフィールはこちら。

年長でひらがなが読めない・書けないのは普通?それとも支援が必要?

年長になると、「ひらがなを読める・書ける」子が増えてきますが、発達には個人差があります。

文部科学省の資料によると、年長児(5~6歳)でひらがなを読める割合は以下の通りです。

- 男子:92.1%

- 女子:97.7%

このデータは、平成27年4月に文部科学省が発表した「幼児教育、幼小接続に関する現状について」に基づいています(16ページに、文字・数・思考の育ちという項目でまとめられています) 。

また、別の研究では、年長児の約7割が濁音を含むひらがな71音をすべて読めるか、1音間違える程度であると報告されています 。

年長でひらがなが読めない子どもも、ほとんどが小学校1年生の夏までに読めるようになるとされています 。

ただし、次のような特徴が見られる場合は学習障害(読み書き障害=ディスレクシアなど)の可能性を考えることも必要です。

- 一文字ずつの識別が難しい

- 鏡文字を何度も書く

- なぞり書きが極端に苦手

- 書く字の大きさがバラバラで調整できない

- 数字や色の名前がなかなか覚えられない

学習障害かも?と感じたときに親ができること【体験談】

わが家では、年長の1年間をフルに使って以下の準備を行いました。

- 発達検査受検(療育センター)

- 教育センターや小学校での就学相談

- 支援学級・普通学級の見学

- 通級指導教室(ことばの教室)との面談

- くもん(夏頃〜)での読み書き練習

- サ行の構音障害のための療育(月1回)

発達検査を受けるために療育センターに通い、教育センターや小学校での就学相談にも足を運びました。支援学級と普通学級の両方を見学し、ことばの教室(通級)への面談も受け、12月には入級が決まりました。

くもんにも夏頃から通い始め、「鉛筆でなにかを書く」「数字の概念に触れる」といった基本的な経験を積ませることを意識しました。また、月1回、療育センターで構音障害の訓練も受けていました。

当時、私は3人目の育休中で、正直「この時間がなければとても無理だった」と思うほど、毎日のように子どもの支援に時間を割いていました。

読み|ひらがなを覚えるのが苦手な子の特徴

わが家の長男は、年長の春の時点でひらがなを1文字も読めませんでした。

絵本は大好きで、赤ちゃんの頃からブッククラブで毎月絵本を取り寄せ、読み聞かせも日課にしていました。

「きっと自然に文字も読めるようになるだろう」

と思っていたのですが、そうはなりませんでした。

周囲の子がどんどん文字を覚えていく中で、

「うちの子は大丈夫なのか?」

という不安が募るばかり。当時流行っていたベネッセの育児掲示板で相談すると、

「ちゃんと教え込めば1週間で読めるようになる」

「読めないのは保護者の怠慢」

といった声もあり、「てれび」「とけい」など、家のあらゆるものにラベルを貼っても無反応。

3月頃になってようやく、自分の名前といくつかのひらがなを読めるように。 でも小学校では「書けなくても読めるように」と言われていたので焦りは消えませんでした。

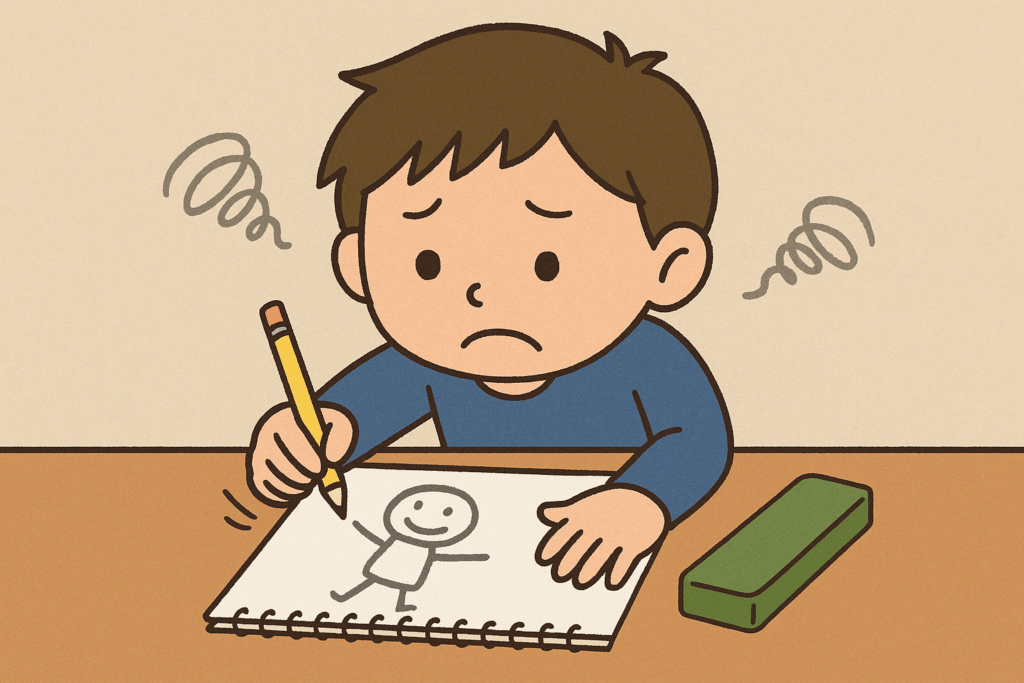

書き|書くことが苦手な子のリアル

- 自分の名前は書けるけれど、字の大きさが揃わない

- 鏡文字が直らない

- 力加減ができず、色塗りが濃すぎる

- ◯や□などの基本図形が描けない

書くことに関しても、長男は苦戦していました。

ようやく自分の名前が書けるようになったものの、字の大きさはバラバラ。鏡文字は何度言っても直らず、塗り絵では力加減ができず、色が濃くなりすぎたり、はみ出したりしてしまう。

◯や□などの図形も思うように描けず、母子手帳のチェックリストにある

「3歳で始点と終点が合う◯が描ける」

にも届きませんでした。

「なぜうちの子だけ…」

という気持ちになり、

「私が手を添えて描かせて意味あるのかな…」

「教えても、意味がないのでは?」

と落ち込む日々でした。

当時、年長の長男が描いたイラストです。人なのか動物なのか、足なのか尻尾なのかよく分からず、まるで年少さんのような印象でした。正直、とても不安でした。

数・色の理解|言葉にできないもどかしさ

- 数の概念が3くらい、自分の歳がいえない→数唱は調子がいいと50くらいまで。

- つながりがあれば、数字を見ながら読み上げられる。

- でも単独の数字を見ると1,2,5,10くらいしか読めない。

- 保育園でカレンダーを見て話をされるらしく、9の日は全体練習、など言うようになった。

- 年齢はやっぱり言えない。

数の概念も理解しづらく、自分の年齢すら言えない時期がありました。

調子が良ければ50まで数えられるものの、1つだけ数字を見せて「これは?」と聞くと「1・2・5・10」あたりしか答えられない。

お風呂で湯船を出るまでに数を数える遊びは、意外にも効果がありましたが、数の“意味”の理解にはかなり時間がかかりました。

色も、赤・黒・ピンク・白・茶色は分かるけれど、黄色と青が最後まで覚えられず…。

戦隊モノのキャラクターを正しく色分けできるのに、「それは何色?」と聞くと答えられない。そんなギャップに驚きました。

「今日こそ覚えてもらおう!」と、1日中色の名前を教えた日もあります。それでも覚えられず、私の方がキーッとなることもありました。

うちの子、学習障害かも?!就学前にやっておきたいことリスト

お子さんの発達が気になる就学前に、以下のようなアクションを起こしてみることをおすすめします。

- 保育園・幼稚園に発達の相談をする

- 療育センターで発達検査を受ける

- 教育センターや小学校に就学相談を申し込む

- 小学校の見学をする

- 支援級や通級を希望するかを検討する

- 小学校に申し送りをして「個別の支援計画」を依頼する

ここまでやっておくと、「いよいよ入学!」というときの不安がだいぶ和らぎました。

まとめ|「読み書きできない」でも焦らないで

「周りの子はもう読めるのに…」

「どうしてうちの子だけ…」

そんな思いに押しつぶされそうになることもありました。

でも、苦手なことがあっても、当の本人は意外と気にしていなかったりします。

くもんに喜んで通っていた息子の姿に、救われた日もありました。

大切なのは、「できない」を責めるのではなく、「できるようになるまでの道のり」を親子で一緒に歩んでいくこと。

学習障害の有無に関わらず、ひとりひとりの発達に合わせた準備で、小学校生活を安心して迎えられますように。

※この記事は個人の体験に基づいています。心配な場合は、専門機関にご相談ください。

▶︎ まるぐランド for HOME ─ ベネッセが“学習につまずきのある子”のために作った読み書き特化型学習

▶︎ すらら ─ 学年を問わず学べる元祖「無学年式」/教科書準拠で安心スタート勉強嫌い・苦手なお子さまの教材選びのポイント

- 無学年式(さかのぼり)学習に対応

- やさしく、つまずきにくい設計

- 読み書きの基礎力に特化

- 家庭学習が習慣化しやすい

▼資料請求は各公式サイトへ!

\今なら1ヶ月無料でお試し! /

【すらら】

\ 資料請求はこちらから /